来日記者会見

2008-02-01 更新

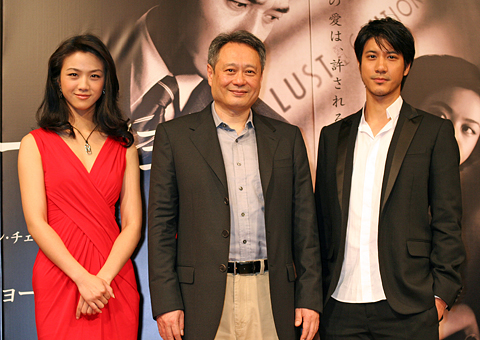

アン・リー監督、タン・ウェイ、ワン・リーホン

配給:ワイズポリシー

2月2日、シャンテシネ/Bunkamuraル・シネマ/新宿バトル9/TOHOシネマズチェーンほか全国一斉ロードショー

(C)2007 HAISHANG FILMS/WISEPOLICY

![]()

『ウエディング・バンケット』『恋人たちの食卓』『グリーン・ディスティニー』『ブロークバック・マウンテン』の名匠アン・リーが、1940年代の上海を舞台に、傀儡政権の高官と彼に近づく女スパイとの究極かつ禁断の愛を描いた『ラスト、コーション』がいよいよ公開される。主役を演じるのはトニー・レオン、彼の相手役として大抜擢された新人女優のタン・ウェイ、そして華流ポップ・スターとして日本でも人気のワン・リーホン。昨年のヴェネチア国際映画祭でグランプリと撮影賞を受賞した話題作について、アン・リー監督とタン・ウェイ、ワン・リーホンの3人が、たっぷりと語ってくれた。

-----まず、ご挨拶をお願いします。

アン・リー監督:本日はご来場いただき、ありがとうございます。皆さんとお会いするのは2年ぶりとなります。前回の来日は『ブロークバック・マウンテン』という作品と一緒にやって来たので記者会見では英語で話しましたが、今回は中国語の作品と一緒に来たので中国語でお話したいと思います。ある意味では『ブロークバック・マウンテン』と『ラスト、コーション』は姉妹作で、双方とも不可能な愛の関係について描いています。後ほど、皆さんからの質問にお答えしたいと思いますが、この作品を気に入って下されば大変うれしく思います。今日はどうもありがとうございます。

タン・ウェイ:今回の来日は2回目ですが、非常にすばらしい気候で、窓の外の景色も美しく、とても気分よく仕事をさせていただいています。今回の私の作品を観ていただき、ぜひ気に入っていただければと思います。そして、私自身にとって今回の日本滞在が楽しい経験になることを祈っています。

ワン・リーホン:今日は英語でお話をしたいと思います。『ラスト、コーション』は非常に特別な映画です。この場に来て、皆さんにこの映画をご紹介することをとても楽しみにしていました。プレッシャーもありますが、質疑応答を楽しみにしています。皆さんにこの映画を楽しんでいただけたらと思いますし、再び来日することができ、とてもうれしく思っています。

-----この原作を選んだ理由と、今回のキャスティングを決めた理由をお願いします。

アン・リー監督:この映画のテーマは、文字通り“色と戒め”という二つの部分に分かれていて、我々自身の“色と戒め”についてどのように見るのかを探求している作品です。

アン・リー監督:この映画のテーマは、文字通り“色と戒め”という二つの部分に分かれていて、我々自身の“色と戒め”についてどのように見るのかを探求している作品です。

まず“色”に関してですが、色という文字の後に情という字をつけ加えれば“色情”となりますが、今回の映画を撮るにあたってはそのような事実が最大のモチベーションとなりました。撮影には約5ヵ月かかりました。しかも毎日の撮影時間がとても長かったので、まさに地獄に堕ちたような気がしました。撮影中に仲代達矢さんが出演した日本映画『地獄変』を思い出しましたが、私も仲代さんと同じように真っ赤になって地獄の絵巻物を書いているような気分になり、“何のために、地獄でこんな修行をやっているのだろう?”と思いました。しかも、私だけではなく、優秀で勇気のある俳優とスタッフの皆さんと一緒に修行、つまり撮影をしているわけですから、“地獄に堕ちたままではいけない、彼らを連れて、また現世に戻らないといけない”と思い、さまざまな努力でこの映画を撮影しました。

撮影場所は3ヵ所あります。半分以上は上海で、残りは香港、そして1週間だけマレーシアで行いました。今の香港には昔の面影がほとんどないので、マレーシアでは“古い香港”を撮影したわけです。撮影には多くの人が関わり、最後には上海の撮影所に大きなセットを作りました。この映画には1500万アメリカ・ドルが投資されており、中国映画としてはかなり大きな予算規模となっています。

我々中国人には日本の皆さんとかなり異なる部分がありますが、その一例は古い物をあまり大事にしないことです。この映画を撮影するにあたり、美術担当と俳優さんたちは、昔の人物を演じるために参考にする古い物を探して大変な苦労をしました。しかし、今回の仕事を通じて得た一番大きな収穫は、素晴らしい役者とスタッフの皆さんと一緒に仕事をすることができたことです。中国では“人を教えることは人から学ぶことでもある”と言いますが、『ラスト、コーション』の撮影は、私にとって本当に有意義な勉強をする過程でもありました。

-----冒頭の麻雀のシーンからして『ラスト、コーション』は視線の映画だと思いますが、撮影のロドリゴ・プリエトさんとはどのような意見交換をされたのですか?

アン・リー監督:この映画は、戦争を通じて、歪んだ形の当時の社会を通じて、人間性の深層部分を探求しようという作品です。『ラスト、コーション』では一発の銃弾すら登場させずに戦争を描いていますが、この映画のテーマの一つは男性と女性の戦争であり、映画の中では実際の日中戦争を描いていますが、よく見ると中国人同士の内戦も描かれています。自分としては二つの芝居の部分、麻雀つまり戦争のシーンとベッド・シーンを、野心をもって描きたかったのです。

まず、冒頭の麻雀のシーンです。麻雀はある意味では中国の国粋的ゲームの一つですが、四方から囲まれたお城のように見えるゲームなので、このシーンは内戦に見立てて撮りました。アイリーン・チャンによる原作の小説には非常に面白いポイントが一つあり、彼女は女性なので、女性の視点から男性がいかに戦争に突入していくかを描いています。女性ばかりで麻雀をしているシーンから始まりますが、このシーンに登場する女性たちは、お互いに口には出しませんが、いろいろなことを考えています。“(トニー・レオン演じるイーの妻である)イー夫人は、果たして内情をどこまで知っているのか?”“同じテーブルに座っている女性の内、果たして何人がイーと肉体的関係を持っているのか?” このシーンでの女性同士の言葉の戦いを通して、男性による戦争が見えてくる。見た目の表情や仕草、体の動きはエレガントですが、その言葉の内容を吟味してみると、非常に激しい攻防戦を繰り広げているのです。僕にとってこの場面はまさに映画そのもので、非常に撮りたかったシーンです。

-----戦闘シーンは登場せず、銃声が聞こえてくるだけですが、それに比べるとセックス・シーンがとても刺激的でした。セックス・シーンを撮影する際、困難だったことはありますか?

アン・リー監督:麻雀卓の上にはテーブルクロスが敷かれていますが、一方、ベッド・シーンに登場するベッドにもシーツが敷かれています。異なる敷物の上には、違う世界があるわけです。ベッド・シーンでは“占領”と“被占領”という形で男女関係を描いていますが、本当に描きたかったのは(タン・ウェイが演じた)主役の女性の身分です。彼女はワン夫人の身分を借り、その嘘の身分を通じて(トニー・レオンが演じた)イーに近づきます。映画の中では借りてきた身分を通じてイーに近づき、セックスで彼に認めてもらおうとする。そして、彼の一種の愛、情けを欲しい一心で、最終的には自分の目的を達成するわけですが、ここではベッド・シーンが非常に重要な役割を果たします。色、情が描かれているシーンでは、人間の感情をこめた“色相”を描いています。このベッド・シーンだけはどうしてもきちんと撮らないといけないと思い、12日間に及ぶ撮影では、非常にプライベートな環境の中、全員で努力してこのシーンを撮りました。

アン・リー監督:麻雀卓の上にはテーブルクロスが敷かれていますが、一方、ベッド・シーンに登場するベッドにもシーツが敷かれています。異なる敷物の上には、違う世界があるわけです。ベッド・シーンでは“占領”と“被占領”という形で男女関係を描いていますが、本当に描きたかったのは(タン・ウェイが演じた)主役の女性の身分です。彼女はワン夫人の身分を借り、その嘘の身分を通じて(トニー・レオンが演じた)イーに近づきます。映画の中では借りてきた身分を通じてイーに近づき、セックスで彼に認めてもらおうとする。そして、彼の一種の愛、情けを欲しい一心で、最終的には自分の目的を達成するわけですが、ここではベッド・シーンが非常に重要な役割を果たします。色、情が描かれているシーンでは、人間の感情をこめた“色相”を描いています。このベッド・シーンだけはどうしてもきちんと撮らないといけないと思い、12日間に及ぶ撮影では、非常にプライベートな環境の中、全員で努力してこのシーンを撮りました。

また、この映画でのベッド・シーンを通じてしっかり表現出来たことについては、この場をお借りして、素晴らしい俳優の皆さんにお礼を申し上げたいと思います。俳優の皆さんは、自分を犠牲にして、このような素晴らしいシーンを演じて下さいました。この映画に登場する三つのベッド・シーンは、ある意味では究極のパフォーマンスだと言えます。映画の中ではこういったベッド・シーンだけではなく、真実の純化、つまり“虚・実・真・義とはどういったものなのか?”を表現しようと思いました。言葉ではっきりと表現することはなかなか出来ないので、こういった究極のパフォーマンスを通じて、表現しようと試みたのです。

-----若いお二りの出演者にとっては大昔ともいえる時代が舞台となった物語ですが、当時の雰囲気を知るために努力されたことはありますか?

タン・ウェイ:まず、役作りのために3ヵ月間トレーニングを受けました。勉強もたくさんやりました。監督から山のような資料をいただき、先生をつけられ、麻雀や当時流行っていた歌、衣食住やいろいろな社会背景、風習も勉強しました。また、出演者間のコミュニケーションを円滑にするため、一緒にバスケットボールをやったり、リーホンがピアノを弾きながら私が歌ったりしました。このような集団活動を通じて、皆が少しづつ役に入り込んでいきました。役作りについては、監督から多くのアドバイスをいただき、常にディスカッションをしました。「私はこの役についてこう思っていますが、監督はどう思いますか?」といったように、そのつどディスカッションを行い、多くのアドバイスを頂きました。トニー・レオンさんとも一緒に勉強会をやり、このような手法で少しづつ役に入り込んでいきました。その後の5ヵ月は撮影でしたが、それはまさしく自分にとって勉強の毎日でした。

タン・ウェイ:まず、役作りのために3ヵ月間トレーニングを受けました。勉強もたくさんやりました。監督から山のような資料をいただき、先生をつけられ、麻雀や当時流行っていた歌、衣食住やいろいろな社会背景、風習も勉強しました。また、出演者間のコミュニケーションを円滑にするため、一緒にバスケットボールをやったり、リーホンがピアノを弾きながら私が歌ったりしました。このような集団活動を通じて、皆が少しづつ役に入り込んでいきました。役作りについては、監督から多くのアドバイスをいただき、常にディスカッションをしました。「私はこの役についてこう思っていますが、監督はどう思いますか?」といったように、そのつどディスカッションを行い、多くのアドバイスを頂きました。トニー・レオンさんとも一緒に勉強会をやり、このような手法で少しづつ役に入り込んでいきました。その後の5ヵ月は撮影でしたが、それはまさしく自分にとって勉強の毎日でした。

ワン・リーホン:まず、少し付け加えたいのですが、アン・リー監督は本当に特別な方です。夢を見る能力がとても強い方で、ものすごくパワフルに夢を見ます。その夢がリアルなものであれば、周囲も信じてしまうほどはっきりと強く夢を見る方です。今、タン・ウェイが3ヵ月のプリ・プロダクションの話をしましたが、その3ヵ月は僕にとってまるでタイムマシンに乗ったような期間でした。

ワン・リーホン:まず、少し付け加えたいのですが、アン・リー監督は本当に特別な方です。夢を見る能力がとても強い方で、ものすごくパワフルに夢を見ます。その夢がリアルなものであれば、周囲も信じてしまうほどはっきりと強く夢を見る方です。今、タン・ウェイが3ヵ月のプリ・プロダクションの話をしましたが、その3ヵ月は僕にとってまるでタイムマシンに乗ったような期間でした。

僕も、いろいろなことを勉強しないといけませんでした。まず、アメリカ育ちで1930年代の中国のことは全然知らなかったので、中国の歴史を学ばないといけませんでした。そして、キャラクターに入り込むためには言葉も学ばないといけませんでした。特に、アン・リー監督は「訛りもきちっと捉えて欲しい」というほどこだわりがあったので、なまりも一生懸命学びました。監督が示してくれた夢を信じることは観客にとっても俳優にとっても喜びですが、僕にとっても大きな喜びだったので、監督についていきました。アン・リー監督とはお互いに助け合っていったと思いますが、今回の役作りでは本当にゼロから作り上げたので、こういうすばらしいチャンスを与えていただき、非常に感謝しています。

-----オスカー受賞直後の作品選びでは多くの監督が慎重になりますが、わざわざ中国語で描くこの作品を選ばれた理由は?

アン・リー監督:先ほども申し上げましたが、『ブロークバック・マウンテン』の撮影後にこの映画を撮りたかったのは、双方が姉妹作のような位置づけだったので、必然的な成り行きでした。この点については、オスカーとはあまり関係ありません。つまり、この2作の共通点は、禁断の愛、不可能なロマンスを描いていることです。そして、もう一つの共通点は、原作が女性作家による短編小説で、女性の視点から非常に残酷な物語を描き、しかも残酷な物語を通して、自分たちの民族のタブーに触れていることです。したがって、このようなテーマを扱うことは大変恐ろしいことでもあります。例えば『ブロークバック・マウンテン』では男性中心の社会、しかもアメリカ西部という舞台でカウボーイの同性愛の話を描こうとしました。一方、『ラスト、コーション』では愛国主義が叫ばれた時代を舞台に女性の心を探究しています。この両作品は表面的には違いますが、根本的部分では共通のテーマを探求しているので、2本を続けて撮ることは私にとって必然的出来事だと思います。

恐らく、今までアメリカで仕事も日常生活もしてきたことの影響もあるのでしょうが、ある意味ではメジャー・リーグのような環境の中で過ごし、いろいろなことについて勉強し栄養を吸収してきました。そして、中国語の映画を撮る時には、そのようにして吸収したものを加えていくわけです。ある意味では中国語の映画はメジャーではありませんが、ハリウッドでの映画製作のやり方を通じて、自分自身は段階的な成長をしてきたような気がしています。アメリカ映画を撮ることによって得た経験を、中国映画を撮る時に取り入れ、更に豊かにしていくこともできるわけです

“温故知新”という言葉がありますが、中国映画を撮ることにより自分の国の文化を温めて新たな発見をすることもできますし、中国映画で鍛えた経験を再び英語圏の映画に取り入れることも可能です。ですから、中国語の映画を撮る時には非常に疲れます。プレッシャーも大きいですし、中国語の映画を1本撮るパワーがあれば英語の映画なら3本撮ることができるのではないかとさえ思うので、英語の映画を何本か撮ってから中国語の映画を1本撮るといったやり方をしています。

オスカーに関してですが、オスカーのおかげで多くの資金力を得たような気がします。もし、オスカーを受賞していなければ、おそらく『ラスト、コーション』を撮ることはできなかったでしょう。もしオスカー受賞がなければ、上海映画撮影所の皆さんも今回のように人力や財力を提供してくれなかったのかもしれません。やはり、オスカーの力は大きいなと実感しました。この場をお借りして、上海映画撮影所の皆さんにも感謝したいと思います。

最後になりますが、“映画はまさ私の人生そのもの”だと思っています。

-----共演されたトニー・レオンさんは、どういった方でしたか? トニーさんから学ばれたことや、印象に残ったエピソードはありますか?

タン・ウェイ:今言えるのは、彼は本当に素晴らしい俳優だということです。彼と共演し、初めて才色兼備とはどういうものなのかが判りました。新人である私が、1回目の大作でトニーと共演できたことは、本当にラッキーだと思います。現場では彼は私を新人扱いせず、いつもリラックスさせてくれ、場合によってはリードし、私が早く役に入れるよう助けてくれました。もし、彼の協力がなければ、これほど生き生きとしたワン・チアチーという役を演じることは出来なかったと思います。もう一つのトニーの特長は、最初から最後まで役作りに一生懸命で、常にベスト・コンディションで役に入ることです。

タン・ウェイ:今言えるのは、彼は本当に素晴らしい俳優だということです。彼と共演し、初めて才色兼備とはどういうものなのかが判りました。新人である私が、1回目の大作でトニーと共演できたことは、本当にラッキーだと思います。現場では彼は私を新人扱いせず、いつもリラックスさせてくれ、場合によってはリードし、私が早く役に入れるよう助けてくれました。もし、彼の協力がなければ、これほど生き生きとしたワン・チアチーという役を演じることは出来なかったと思います。もう一つのトニーの特長は、最初から最後まで役作りに一生懸命で、常にベスト・コンディションで役に入ることです。

あと、リーホンについても話したいですが、大丈夫ですか? 私たちは2人とも新人で、この映画の撮影を通じ、共に手を携えて一緒に成長してきました。最初にリーホンに会った時には、本人の前でこういうコメントをするのはとても恐縮ですが、“歌手なので、まじめに演じてくれるかな?”と心配でしたが、その出来上がりぶりを見てびっくりしました。非常にまじめで、常に辞書とノートを手放さず、北京語の勉強に一生懸命で熱心でした。演技も非常に素晴らしく、例えば、映画の中でリーホンが人を殺すシーンがありますが、彼が相手の首をひねった後、本当は私も続けてやらないといけなかったのですが、(あまりにも役に入り込んだ)彼の眼差しを見て驚き、自分の演技を忘れてしまいました。そんなこともありました。

ワン・リーホン:まず、トニーのことを話します。実はこの作品以前に何回か会ったことがありますが、とても温かい人です。でも、この映画の撮影が始まってからは、お互いキャラクターにしっかり入り込んでしまいました。キャラクター上我々は敵同士なので、僕はいつもトニーへのレーダーを張り巡らしていました。“あいつはどこにいるのか?”“タン・ウェイと一緒なのか?”“誰かの部屋に入っていったな”といったように、とても攻撃的になっていました。トニーと共演するシーンはほとんどありませんでしたが、トニーを見ているだけでとても多くのことを学んだような気がします。そして、撮影が終わってヴェネチア国際映画祭に行き、そこで初めて俳優同士として話が出来ました。彼の哲学やリラックス法、演技に対するアプローチやエネルギーのフォーカスのやり方とか、いろいろなことについて、ゆっくり話すことが出来たような気がします。

タン・ウェイに対しては、映画の中でも映画の外でも大きな愛情を持っています。オーディションで初めて会った時には、“何て可愛いくてナチュラルな子なんだろう”と思いましたし、すごくフレッシュな人だなと感じました。オーディションが終わり、二人とも役を得ることができましたが、それから9ヵ月間、彼女が成長し変化していく姿を見たわけです。すっかり役になりきって、成長し、そして変化していくタン・ウェイを、すごいなと思いながら見ていました。

タン・ウェイ:今、どうしても言わないといけないことですが、リーホンにありがとうございます、そして、監督にもありがとうございます。この場をお借りして感謝したいと思います。監督が私たち2人の新人に、こういった成長の機会を与えてくださったこと、私を成長させてくださったことに感謝いたします。

-----タン・ウェイさんとワン・リーホンさんの演技についてコメントをお願いします。何か面白いエピソードがあればお願いできますか?

アン・リー監督:記者会見なのでまじめな話をしないといけないと思っていましたが、実は面白い話がたくさんあります。

タン・ウェイにとって『ラスト、コーション』は初めての作品で、1万人のオーディションの中から選びしました。個人的な女性に関する好みの話になりますが、今の大陸での一般的な好みと私の好みではだいぶ違うかもしれません。私自身は今の流行よりも古風な女性が好きだと思うので、「皆が見て駄目だというような人が、僕は欲しい」と助監督に言いました。ですから、タン・ウェイは万人受けするようなタイプではなかったかもしれません。

アン・リー監督:記者会見なのでまじめな話をしないといけないと思っていましたが、実は面白い話がたくさんあります。

タン・ウェイにとって『ラスト、コーション』は初めての作品で、1万人のオーディションの中から選びしました。個人的な女性に関する好みの話になりますが、今の大陸での一般的な好みと私の好みではだいぶ違うかもしれません。私自身は今の流行よりも古風な女性が好きだと思うので、「皆が見て駄目だというような人が、僕は欲しい」と助監督に言いました。ですから、タン・ウェイは万人受けするようなタイプではなかったかもしれません。

オーディション当日、部屋に入ってきた彼女を見た時には驚きました。前の日は寝ていなかったそうで、眼の下にはくまができて、日灼けていて真っ黒でした。当時、私に会うことは最高機密で、彼らには誰と会うのか知らされていませんでした。助監督から「大物監督に会うのだからしっかりしなさい」と言われていただけなので、部屋に入ってきた時には全員がビビっとしたように見えました。タン・ウェイが入ってきた時には、正面から見ても、後ろ姿を見ても彼女は美しい。ただ、顔だけが風邪を引いてやつれていました。彼女がリラックスして入ってきたからなのかもしれませんが、彼女を見た瞬間、勘が働き、“この映画は彼女の映画だ、この人は出来る”という直感がしました。彼女の持っている資質、話し方、振る舞い、姿……、こういったもの全てが私の両親の時代の女性と一致していますし、私の中学校時代の国語の先生と非常に似ていますが(笑)、このように一般の好みでは受けなかったのだと思いました。とにかく、タン・ウェイがオーディションの部屋に入ってきた時には、まさに私が追い求めていた古典的中国美人を見たような気がし、夢の境地でした。中国はもちろん、香港も台湾もすっかり環境が変わりましたが、今回の映画は実は古き良き時代の中国を追い求めている作品です。こういった気持ちはおそらく、両親を思う気持ちや故郷を思う気持ちに近いので、タン・ウェイが入ってきた時にはとても親しみを感じました。私自身、この映画の中でタン・ウェイが演じたワン・チアチーという役には非常に親しみを感じ、感情移入をするほどだったので、彼女が入ってきた時には、“この映画は彼女の映画だ”と思ったわけです。ただひとつだけ心配だったのは、いずれベット・シーンを撮らないといけないことでした。“その時、私と彼女は一体どういう関係になるのか?”“私がワン・チアチーの役になるのか?”“私は彼女をどう指導していくのか?” こういった問題では、正直に言って混乱しました。

しかし、“タン・ウェイ=ワン・チアチー”だという直感が働き、彼女ならこの役が出来るという自信を持ちました。実際、彼女は脚本を読み、一緒に仕事をしたわけですが、その後、私が思ったことは“タン・ウェイ=ワン・チアチー=(原作者の)アイリーン・チャン”です。この3人の女性はまさに三位一体となりましたが、きっとアイリーン・チャンがあの世からタン・ウェイを選んでくれたのだと思います。

この辺の問題では、非常に縁を感じました。実は、役者に関して、今まで、これほど時間をかけて役者に教えたり、逆に役者から学びながら一緒に仕事をしてきたことはありません。今回、タン・ウェイと一緒に仕事をしたことは、私の人生において本当に特殊な経験でした。よく、何本かの作品に出演すると役者はだんだんと変化していくと言いますが、タン・ウェイはたった1本の映画を撮影する本当に短い期間で、すでに三つの段階を経ています。最初は、彼女の役は非常に天真爛漫で純真な女性でした。ところが、ベッド・シーンを経験した後には純真さが失われ、より成熟した女性に変化していく。そして、最後にはクライマックスを迎えます。撮影過程では彼女も私も勉強しましたが、この映画の完成後に見たタン・ウェイは、本当に成熟し複雑な演技を見せる女性になっていました。これは、二人で一緒に戦った結果でもあると思っています。もう少し私たち二人の関係についてお話すると、例えば、撮影現場にいる私にインスピレーションが湧かない時には、彼女も調子が悪く風邪気味になってくる。このぐらい、二人の間には何か見えない繋がりがあったわけですね。このような映画の撮影の経験、そして役者と一緒に戦った経験は、人生の中で初めてでした。

ワン・リーホンを選んだ最大の理由は、若い頃の私にそっくりだったからです(笑)。アメリカでは“映画の主役の男性はいつもかっこいい、これはまさに監督の分身だからだ”とよく言います。ワン・リーホンはアメリカ育ちですが、彼の持っている中国的な気質と教養は、私と極めて似ています。彼を見ると、自分の学生時代を思い出します。私も演技の勉強をしていて、主役を演じたこともあります。その演じた主役にも彼に似ていますし、子供の頃に観た映画の中の外国青年そのものです。また、映画に登場するヒーローにもそっくりだと思い、彼を選びました。

正直に言って、彼の役には最初はあまり期待していませんでした。彼が演じた役はこの時代に実在していなかったので、スクリーン上にある程度のイメージを残してくれたら良いと考えていました。ところが、一緒に仕事を始めると、ワン・リーホンはものすごくまじめで努力家で、彼に対する印象がすっかり変わり、どんどん彼の役を膨らませていきました。彼の役も、最初はとても純真さを持っていて後にそれが失われていく、二つの段階に分かれていると言うことが出来ます。その分岐点となるのは、まさに彼が人を殺す場面です。この場面をご覧になった多くの皆さんが怖いと言われますが、実は撮影現場でテイク3の時には、彼が相手の首を絞める演技があまりにもリアルなので、私自身が怖くなってしまい、本当に首がひねられてしまうのではないかなとさえ感じました。

私が彼を映画の世界に連れ込み、彼は映画の役にどんどん入っていく。前半部分の彼の素晴らしい演技によって、この映画の中での純真さがものすごく際だつようになりましたが、彼が人を殺す、相手の首をひねる素晴らしい演技では、更に彼は成長したなと思います。ワン・リーホンは若者のアイドルでもあるわけですが、その瞬間を見た時、彼はアイドルとしての時代と別れを告げようとしているのではないかなと思いました。このように、彼と一緒に仕事をして感じた気持ちは重要だと思います。つまり、私は、彼の成長過程の楽しみを一緒に分け合う立場にいると思いました。今回の仕事を通じて彼と一緒に経験したことは、私の人生においても大変貴重になると思います。映画の中でのワン・リーホンの素晴らしい演技には、大変誇りに思っています。

今回、トニー・レオンを含む3人の役者と一緒に仕事をしたことは、私の人生において最も幸福なひとときでした。この3人はまさに私そのもので、私の3つの側面を表現しています。ワン・リーホンは僕の持っている純真さを演じてくれました。タン・ウェイは僕の心を演じてくれました。トニーについてはなかなか言いにくいですが、男としての“心の脆さ”を演じてくれました。この3人は、まさに私の分身だと思います。

いつものことながら、素晴らしいのはトニー・レオンの演技。終盤近く、ダッシュで車に逃げ込み退避する一瞬のシーンですら、いったいこの人はどこまで進化するのか? と、あらためて驚かされる。新人とは思えない演技やタン・ウェイとワン・リーホンの存在感と演技にも脱帽。全編158分を感じさせない傑作だ。

(文・写真:Kei Hirai)

![]()

関連記事